Ich habe meinen Rhythmus weiterhin beibehalten und bin sowohl mit meinen Szenen gut vorangekommen als auch in einer richtigen Erholungsphase angekommen. Ich habe viele Orte in den Niederlanden besucht und abends mit freiem Kopf weitergeschrieben.

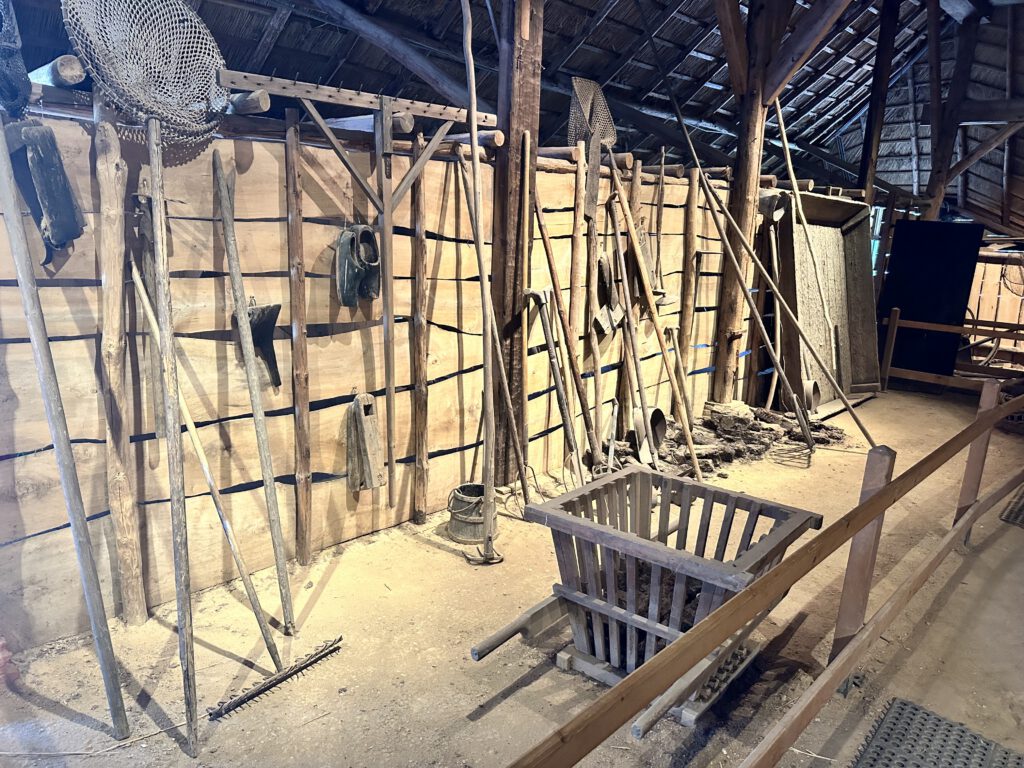

Und da mich eine Station diese Woche in das Freilichtmuseum in Arnheim geführt hat, um mir einen Eindruck vom ländlichen Leben in den 1920er Jahren zu verschaffen, will ich heute ein wenig über meine Erkenntnisse und Eindrücke aus Recherchen und Gesprächen der letzten Monate zu diesem Thema berichten.

Das Leben auf dem Land in den 1920er Jahren zwischen Rhein und Maas war geprägt von harter Arbeit, einfachen Lebensumständen und einem eng getakteten Alltag, der sich nach den Jahreszeiten und dem Rhythmus der Landwirtschaft richtete.

Der Tag begann früh – oft schon mit dem ersten Licht der Sonne. Noch vor dem Frühstück mussten die Tiere versorgt werden: Kühe melken, Schweine und Hühner füttern, ggf. Pferde für die Feldarbeit anspannen. Danach folgte ein einfaches Frühstück, meist bestehend aus Brot, Schmalz oder Käse, begleitet von starkem Kaffee oder “Getreidekaffee” (meist aus Gerste oder Roggen).

Das Leben spielte sich überwiegend auf dem Hof selbst ab. Die Männer arbeiteten auf den Feldern, bei der Ernte oder beim Holzmachen, während die Frauen neben der Mithilfe draußen auch für Hausarbeit, Garten, Einkochen, Spinnen, Nähen und die Kinder zuständig waren. Auf vielen Höfen war es üblich, dass mehrere Generationen zusammenlebten, was die Arbeit verteilte, aber auch Reibungen mit sich brachte.

Angestellte – meist Knechte und Mägde – waren fester Bestandteil vieler Höfe. Sie wohnten oft in Kammern im Wohnhaus oder in einfachen Gesindekammern über den Stallungen. Der Lohn bestand nicht nur aus Geld, sondern auch aus Kost und Logis. Ihre Arbeitstage waren lang, oft von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, und sie hatten nur wenige freie Tage im Jahr. Trotzdem war der Bauernhof auch für viele ärmere Landarbeiter ein sicherer Ort, da sie dort eine feste Mahlzeit und ein Dach über dem Kopf hatten.

Neben der harten Arbeit auf dem Feld war auch der Transport der Ernte ein wichtiger Teil des bäuerlichen Alltags. In den 1920er Jahren besaßen die wenigsten Höfe in der niederrheinischen Gegend einen Traktor – diese modernen Maschinen waren teuer und kamen erst nach und nach auf größeren Gütern zum Einsatz. Stattdessen blieben für große Mengen Pferde- und Ochsengespanne das Rückgrat des Transports. Wer keine eigenen Zugtiere hatte, spannte sich manchmal mit den Nachbarn zusammen oder lieh sich gegen Bezahlung ein Pferd.

Es kamen zusätzlich Lastenräder ins Spiel, die besonders praktisch waren, um Milch, Eier, Butter (oder kleinere Mengen Spargel) direkt zum Markt zu bringen. Auf diese Weise rollten die Erzeugnisse der Bauern, ob mit rumpelnden Holzrädern oder knarrenden Leiterwagen, über die staubigen Landwege in die Städte und Märkte, wo sie verkauft oder getauscht wurden.

Gerade auf dem Land waren die Wohnräume knapp und einfach eingerichtet. Ein Bauernhof war in erster Linie ein Arbeitsort, kein bequemes Wohnhaus im heutigen Sinne. Schlafräume im eigentlichen Sinn gab es nur wenige, und oft wurde Platz gespart, indem man Betten in Wandnischen oder hinter hölzernen Verkleidungen einbaute. Um ein bisschen Privatsphäre und vor allem Wärme zu schaffen, wurden diese Bettnischen (auch Alkoven genannt) dann mit Vorhängen oder kleinen Türen abgetrennt.

In den 1920er Jahren war es auf den Höfen im Winter bitterkalt, ein Heizungssystem gab es nicht. Geheizt wurde mit dem Küchenherd oder mit einem Ofen in der “guten Stube” – die Schlafkammern aber blieben meist unbeheizt. So eine Nische war einfacher warmzuhalten als ein ganzer Raum. Oft lagen mehrere Familienmitglieder dicht beieinander, manchmal auch Knechte oder Mägde, wenn Platzmangel herrschte.

Vor allem die von den Schlafnischen hatte ich ehrlicherweise vorher noch nie etwas gehört. Für mich waren bei der Recherche insgesamt einige Überraschungen dabei. Außerdem hätte ich nicht gedacht, dass auch Ochsen zu der Zeit noch die Kutschen und Wägen zogen. Auch, dass es meist nur einen einzigen belebten bzw. sozialen Raum gab, finde ich interessant. Aber Geselligkeit fand man vor allem im Dorf: Beim Kirchgang, Jahrmärkten oder im Wirtshaus.

Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Mal schauen, wohin mich mein Fokus in der kommenden Woche treibt; bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Woche :-).