Wie in der vergangenen Woche angekündigt, habe ich mich die letzten Tage mit meinen Figuren, ihren Antrieben und ihren Motiven beschäftigt. Dafür habe ich auf die Methode des fiktiven, biographischen Figureninterviews zurückgegriffen, welche ich in der Schreibschule gelernt habe.

Wenn man eine Figur wirklich verstehen will, dann reichen Steckbriefe oft nicht aus. Gerade in historischen Krimis mit viel Lokalkolorit, gewinnt eine Figur erst dann an Leben, wenn wir sie sprechen hören. Die Interview-Methode hilft enorm dabei.

Dabei interviewt nicht der Autor die Figur, sondern eine Art “neutraler Fragesteller” trifft sich mit ihr. Das kann eine sachliche Journalistenstimme sein, ein Polizist, ein Chronist oder einfach eine unbeteiligte Außenperspektive. Ziel ist nicht, die Figur zu beschreiben, sondern sie selbst erzählen zu lassen, wie sie sich sieht. Das ist ein sehr kreativer Vorgang; oft offenbaren sich dabei Dinge, die zuvor unklar waren: Ein verborgener Groll, alte Wunden, ein unerwarteter Humor, oder Details, die später für den Krimi unverzichtbar werden.

Die Methode eignet sich dafür:

- Nebenfiguren plastischer und glaubwürdiger zu machen

- Widersprüche und Schwächen sichtbar zu machen

- Die individuelle Stimme und Sprache einer Figur zu entwickeln

- Verborgene Beziehungen, Traumata und Weltbilder zu erkunden

- Den sozialen Ton einer Epoche oder Generation einzufangen

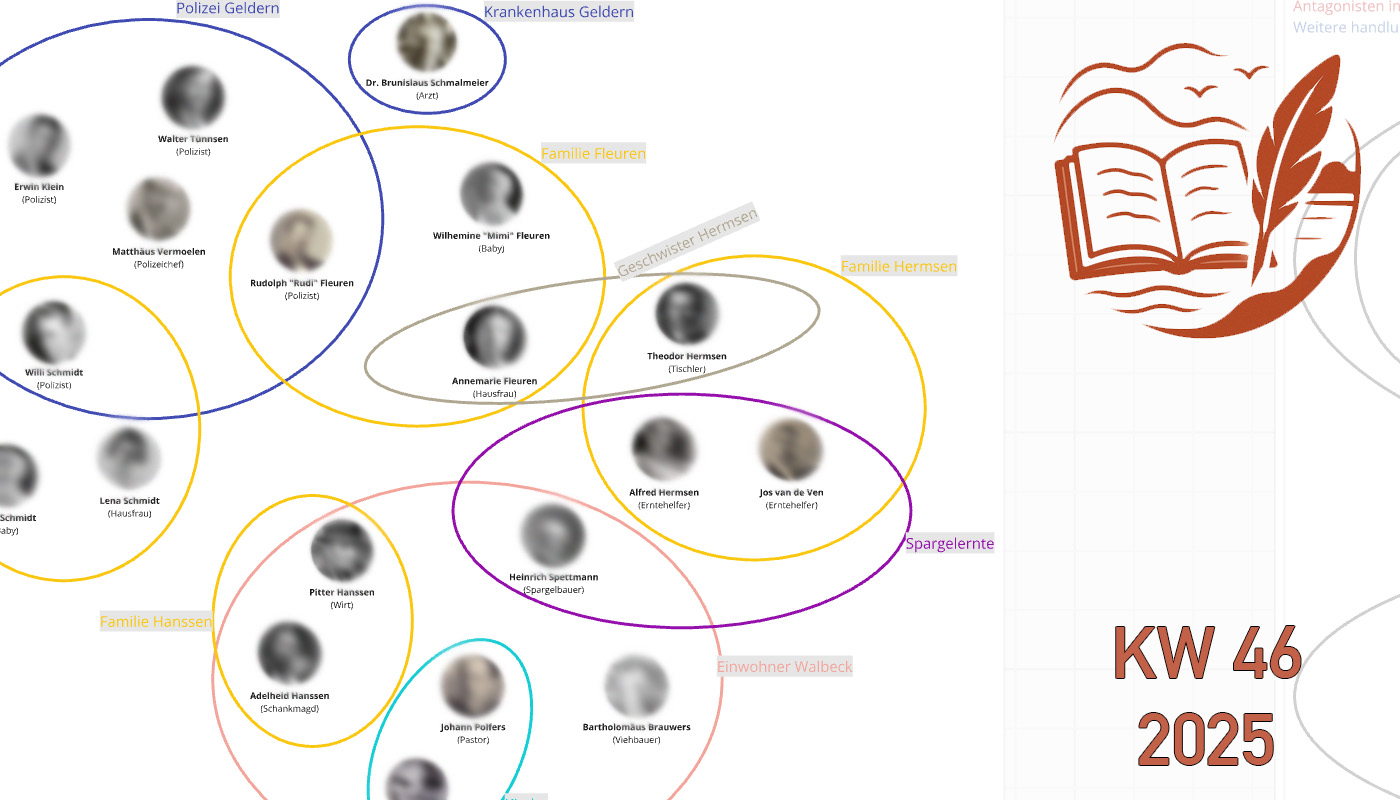

Damit das alles etwas klarer wird, will ich euch hier mal Auszüge aus einem Interview mit einer meiner Nebenfiguren geben. Die Figur kommt so im Roman vor. Es handelt sich um den Polizisten Walter Tünnsen, 46 Jahre alt.

Das Interview

Herr Tünnsen, Sie sind nun seit über zwanzig Jahren im Polizeidienst. Wie würden Sie sagen – was hat Sie zu dem Mann gemacht, der Sie heute sind?

Hmpf. Nun, das ist schnell erzählt. Der Dienst formt einen. Oder er bricht einen. Bei mir… nun ja, vielleicht ein bisschen von beidem. Ich war früher auf der Straße. Patrouillen, Einsätze, auch mal ’ne Rauferei im Bierzelt. Aber mein Bein hat nicht lange mitgemacht. [Reibt sich das rechte Knie] Jetzt sitze ich mehr, als mir lieb ist. Aber: Die Polizei braucht Leute, die Ordnung in die Dinge bringen. Manche rennen hinter Ganoven her – andere lesen, was die Fälle wirklich sagen. Ich gehöre wohl zur zweiten Sorte.

Viele Ihrer Kollegen nennen Sie einen “Aktenwühler”. Stört Sie das?

Überhaupt nicht. Einer muss es ja tun. Die meisten sehen in einer Akte nur Papier. Ich sehe Zusammenhänge. Muster. Fehler. Ich sehe, wo jemand gelogen hat – auch wenn er das vor Monaten getan hat. Und offen gesagt: Manch ein Fall wäre schneller geklärt, wenn die jungen Kollegen weniger reden und mehr lesen würden.

Sie gelten als Mentor, besonders für jüngere Polizisten. Was glauben Sie, was Sie ihnen vermitteln?

Dass Wahrheit selten laut ist. Sie steht nicht mitten auf der Straße und ruft “Hier bin ich!”. Nein, sie liegt zwischen zwei Einträgen. Zwischen Absatz 3 und 4 einer Zeugenaussage. Ich sage den Jungs immer: “Wenn ihr einen Fall lösen wollt, müsst ihr erst die Schubladen lösen.” Das verstehen nicht alle. Rudi – der versteht es.

Der hat Herz, Verstand und das richtige Maß zwischen Pflicht und Menschlichkeit. Ein seltener Mix.

Sie sprechen Rudolph Fleuren an. Sie arbeiten regelmäßig mit ihm zusammen. Wie beurteilen Sie ihn als Polizisten?

Rudi? [Schnaubt leise] Der könnte ein großer Ermittler werden. Wenn ihn das Leben nicht vorher zu Fall bringt. Er ist besser als er selbst glaubt. Und schlechter als er hofft, wenn’s um seine Familie geht. Der Junge hängt an allem, was ihm lieb ist. Manchmal zu fest. Ich sehe es genau: Er will es allen recht machen. Dem Chef, der Frau, dem Neffen, dem ganzen Dorf. Das geht nicht. Im Dienst wirst du irgendwann gezwungen, jemanden zu enttäuschen. Ich hoffe nur, dass dieser Tag ihn nicht zerbricht.

Herr Tünnsen, erlauben Sie eine persönlichere Frage: Sie haben eingangs ihr Humpeln erwähnt. Woher stammt diese Verletzung?

[Langes Schweigen] Sie meinen mein verfluchtes Bein. Kam 1917, bei Passchendaele. Maschinengewehrfeuer. Es war nicht einmal ein gezielter Schuss, eher… ein verdammter Zufall. Streufeuer. Ein Schrapnell hat mich erwischt. Knapp unterm Knie rein, hinten wieder raus. Sah zuerst harmlos aus. Schnaubt bitter. Drei Wochen später hat das ganze Bein gestunken wie die Hölle. Entzündet. Eiter, Fieber, alles. Ich war mehr tot als lebendig.

Und was ist dann passiert?

Man hat mich rausgeholt. Nach Antwerpen, dann nach Düsseldorf. Zwei Monate Lazarett. [Meidet Blickkontakt] Viele sind in diesen Betten geblieben. Ich habe überlebt. Wenn man das so nennen will. Seitdem laufe ich wie ein alter Kahn, der zu viel Wasser gezogen hat. Mal geht’s besser, mal schlechter. Im Winter schlimmer. Bei Regen am schlimmsten.

War die Zeit nach dem Krieg schwer für Sie?

Zu Hause war nichts mehr wie vorher. Arbeit gab es kaum. Kameraden von damals, die wenigen, die zurückkamen, verloren sich in Kneipen, Morphium oder schlechter Gesellschaft. Ich hatte nur meinen Kopf. Und einen Körper, der nicht mehr recht wollte. Aber ich bin zurück zur Polizei. Ordnung, Regeln, Klarheit… das war das Einzige, was mir Halt gegeben hat. Alles andere war… Lärm. Und ich hatte Glück. Manches jedenfalls. Die Kollegen haben mich akzeptiert – auch wenn ich damals langsamer war als alle anderen. [Lacht bitter]

Hat Sie der Krieg verändert?

[Beinahe wütend] Natürlich hat er das. Ich sag’s mal so: Wenn man einmal in einem Schützengraben steht, knietief in Schlamm und in dem, was vom Nebenmann übrig ist, dann lernt man, dass Chaos der Normalzustand ist. Und Ordnung die Ausnahme. Vielleicht ist deswegen jede Akte für mich wie ein kleiner Sieg.

Papier ist ehrlich. Schlamm nicht.

Ich habe die Interviews der im Gutachten beanstandeten Charaktere überarbeitet und vertieft und werde in der kommenden Woche ihren jeweiligen Plot und ihr Verhalten im Roman prüfen und ggf. anpassen. Angefangen bei Walter.

Euch einen guten Start in die Woche!